ノリのいい曲なら手拍子や合いの手も大歓迎

料亭で行われる2時間ほどの一般的な「お座敷遊びの会」は、「乾杯→歓談→踊りの披露→歓談→お座敷ゲーム→歓談→〆の踊り→お開き」といった順序で進んでいくことが多いようです。芸者衆がお座敷遊びの途中で披露する舞踊を「お座つき」といい、動詞では「お座敷をつける」といいます。

タイミング的には、会席料理が先付、前菜、吸物と一品ずつ順に運ばれ、刺身が出たころでしょうか。地方(じかた=三味線・唄などの演奏方)のお姐さん用に赤い毛氈が敷かれ、三味線の音合わせが聞こえてきたら、「そろそろお座敷をつけましょう」の合図です。

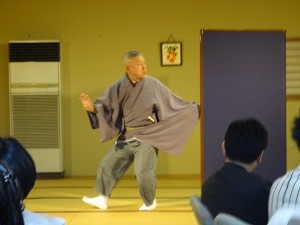

後輩の芸者衆から順に、季節の曲や小唄ぶりなど3,4曲を約10~15分ほどで披露します。時間的には長くありませんが、お座つきは「ああ、これが花柳界の遊びなんだなあ~」と、芸者衆と同じ空間に居ることの贅沢さを最も実感できるひととき。芸者衆はこのために日頃、舞踊や三味線や唄やお囃子(太鼓や笛など)のお稽古をしています。踊りの素養があってもなくても、この非日常を楽しもう、という気持ちで見ることがいちばんだと思います。

舞踊観賞だけが目的の会ではないので、特別にかしこまる必要はないのですが、隣の人とおしゃべりをしたり、ひたすら食べたり飲んだりして踊りに目を向けないのは無粋ですし、途中で席を立つのも避けたいこと。雰囲気を壊し、他のお客さんの迷惑にもなりかねません。お座つきの間は、失礼でない程度の楽な姿勢で、踊りを見ながら、合間にそっと料理やお酒をいただく……そんな光景が自然ではないかと思います。

以前、こんなちょっとした失敗がありました。浅草で開宴前に、「踊りは静かに見ましょう」と言ったら、本来、笑っていいはずの幇間芸のときもシーンとしてしまったのです。さすが、幇間さんの「あんまりお行儀よく見なくていいですよ。やりにくいから」のひと言で、場は和みましたが……。

要は、その時間と空間を、自分も他のお客さんも芸者衆も心地よく楽しく過ごすための想像力と心づかいだと思うのです。『奴さん』や『かっぽれ』などノリのいい曲のときは、手拍子や「あーこりゃこりゃ」といった合いの手を入れて楽しく盛り上げることは芸者衆も大歓迎です。

ちなみに、東京の新橋花柳界では宴席での舞踊を「余興」と呼び、「お座つき」とは言いません。その時間になるとお酌で入る芸者衆とは別の「余興芸者」がやって来て芸を披露します。

©asahara sumi 文章・写真の無断転載禁止